Por Boris Luis Cabrera.

Desde que comenzó la entrada Enrique tenía ese presentimiento. Demasiado tiempo en los terrenos de juego para no saberlo. El béisbol es un deporte irónico y mágico, te aplasta como un insecto en pocos segundos o te corona para toda la vida en una simple jugada. Enrique sabía que ese era el día de su juicio final. Cincuenta mil testigos, su madre Cira y su padre Chacho ocultos por algún rincón, Dios sentado en el graderío que está detrás del home-plate, e Industriales perdiendo en el noveno episodio tres carreras por dos el juego que decide el campeonato en el estadio Latinoamericano.

A sus 36 años, Enrique sabía más que nadie de cábalas y casualidades, de multitudes frenéticas, de últimos chances y del significado del color azul que teñía su chamarreta. Sabía que no importarían lanzadores dominantes ni buenos defensores detrás de las almohadillas, a él le iba a tocar estar en el cajón de bateo en el clímax de esta historia, lo sabía.

Una algarabía tremenda lo sacó de su estupor. El hombre que representaba el empate ancló en la primera base. Enrique no supo cómo ni se lo preguntó a nadie, solo sintió temblar el piso de la banca mientras en las gradas las cornetas comenzaban su concierto delirante y una potente sirena soltaba un aullido que se le hizo eterno.

Cuando salió al círculo de espera, los malditos demonios que siempre andan vagando por los estadios comenzaron a sobrevolar su cabeza como aves de rapiña. Una y otra vez aquella imagen de hace dos años dejando caer un roletazo que le costó el campeonato a su equipo, seguía proyectándose como un filme surrealista ante sus ojos. La multitud comenzó a desempolvar recuerdos en medio de su euforia mientras miraba a Enrique con el rabillo del ojo.

Fueron solo segundos, apenas pudo hacer un par de swings al aire. Toque de bola por tercera, tiro bajo…quieto todo el mundo. La carrera del empate en tercera, el gane en primera y el ruedo ahogado en un escándalo de dimensiones bíblicas.

Llegó el momento, Enrique fue lentamente y se colocó dentro del casi imperceptible cajón de bateo. Por un momento nadie en el estadio recordó a aquel villano, una amnesia transitoria se disipó como un gas en el ambiente y la fanaticada siguió gritando por inercia, aferrada a su pasión y a la tremenda hambre de victorias.

Enrique ya no podía escuchar nada. El primer lanzamiento cayó en zona mala y un molesto zumbido se alojó en sus oídos. En Centro Habana, alguien se atrevió a cambiarle la espada a Santa Bárbara por un bate, otro hizo una promesa rápida delante de la Caridad del Cobre y algunos corrieron a ponerle una ofrenda a Elegguá por primera vez desde que comenzó el campeonato.

Segunda bola, la banca naranja de primera base se sumió en un denso silencio, los azules lanzaban consejos y palmadas al aire, Cira y Chacho cerraron los ojos y Dios se movió inquieto enmascarado dentro de la multitud.

El tercer lanzamiento venía en zona buena, las deidades divinas se vieron tentadas a intervenir, algún santo pensó por un momento agarrar el bate de Enrique y golpear la bola duro por encima de las cercas para premiar su esfuerzo de tantos años pero es ley que los mortales tienen que labrarse su propio destino, mucho más los héroes.

Enrique golpeó con fuerza. La esférica se elevó y cayó en terreno de nadie rodando con orgullo hasta lo profundo de los jardines. Las puertas de home se abrieron de par en par en medio de un terremoto apocalíptico…una, dos veces, y el Latinoamericano se convirtió en un escenario indescriptible. Se acabó el partido, Industriales campeón.

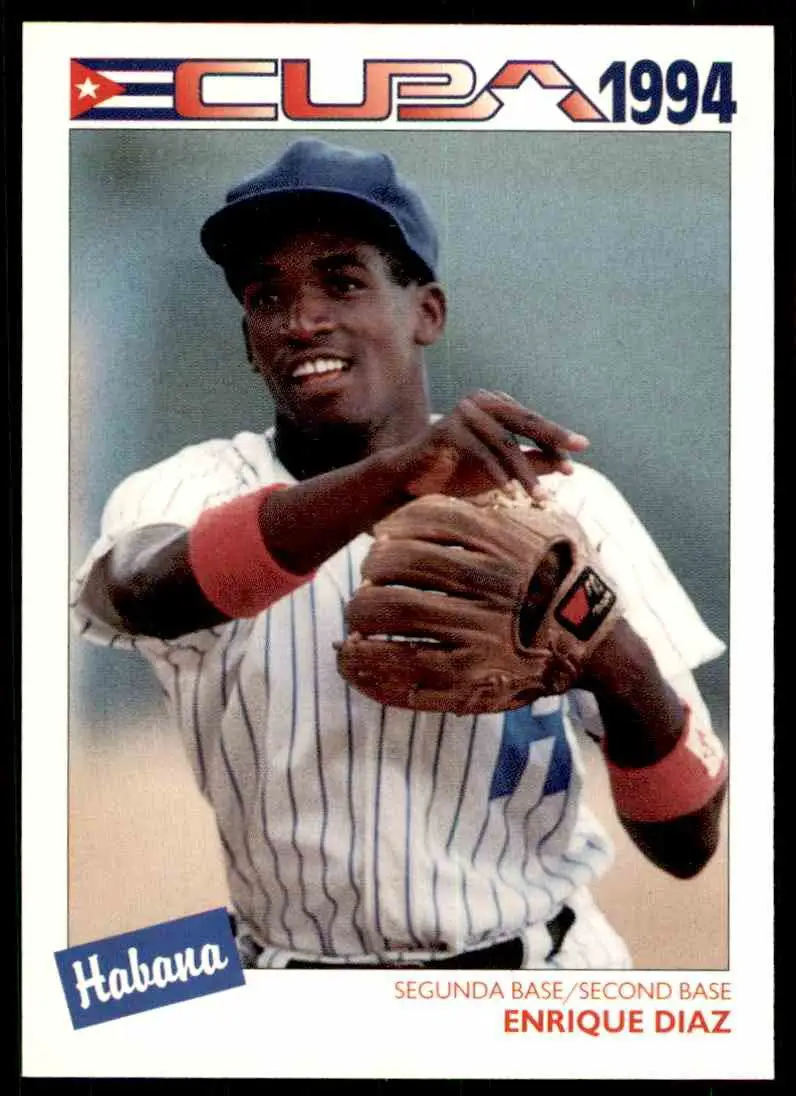

Enrique Díaz (26 Series Nacionales), tres veces campeón nacional con Industriales. Recordista absoluto en hits (2378), bases robadas (726), triples (99) y carreras anotadas (1638). Increíblemente nunca integró la selección nacional para un evento oficial.

5 comentarios

Pingback: ????? ??

Pingback: Foxzz ???????

Pingback: ???????

Pingback: ???????

Pingback: www.zanzibartreasures.com